ETFE彩色膜结构施工中的技术博弈:当艺术表现力遭遇材料物理极限

在深圳前海国际会议中心的七彩天幕施工现场,工程师赵工正面临一个棘手难题——刚张拉完成的金黄色ETFE膜片在午后阳光下泛出深浅不一的色斑。这不是艺术设计的渐变效果,而是材料批次差异导致的色差危机。这类场景正是ETFE彩色膜结构施工困境的缩影:当建筑试图用轻薄的聚合物膜演绎绚烂色彩时,材料特性与工程现实正在展开一场无声博弈。

调色板上的科学:色彩一致性的守护之战

彩色ETFE膜通过真空镀膜技术将纳米金属氧化物附着于膜面,其呈色效果犹如在气球表面绘制油画。2025年珠海歌剧院项目曾因两批进口膜的镀层厚度偏差0.2微米,导致膜面在特定角度呈现蓝绿差异。更严峻的是紫外线侵蚀——某滨海项目使用三年后,朝南区域的红色膜片褪色率达15%,而背阴面仍保持鲜亮。这迫使工程师采取"材料身份证"制度:要求供应商提供镀层光谱检测报告,并将同批次膜材专用于同一视觉单元;同时采用含二氧化钛的改性ETFE,使其紫外线阻隔率从85%提升至97%。即便如此,在青海某天文馆的球幕施工中,仍不得不用遮阳网临时覆盖半成品,规避高原强紫外线的"漂白效应"。

曲面与图案的数学难题:当莫比乌斯环遇见拼图游戏

上海天文馆的星空穹顶暴露了彩色膜结构的几何困境。设计师期望在直径30米的球面拼接星座图案,但国内热合机只能处理直线焊缝。施工团队最终将球面分解为258个三角单元,每个单元在平板状态下完成星座热转印,再通过"模具热弯+二次焊接"塑形。这个过程如同将平面拼图硬生生弯曲成立体星球——半径5米以下曲率区域的图案拉伸变形率达12%。更棘手的是温度变量:清晨18℃张拉的膜片到午后35℃时会延展1.2%,导致龙图案的爪尖错位3厘米。项目组不得不在BIM模型中预设温度补偿算法,当天气预报35℃时,早晨会故意"欠张拉"预留形变余量。

毫米级战场:钢结构与膜材的精密探戈

南京基因实验室的彩色膜安装曾因5毫米误差遭遇惨痛教训。设计要求的ETFE张力均匀度为±2.5%,但当工人在7米高空拧紧最后一颗索夹螺栓时,应力监测仪突然报警——钢结构立柱实际偏移8毫米,造成膜面局部应力飙升至设计值的160%。现场总工当机立断切开已完成70%的焊缝,这是钢结构与膜材配合失准的典型代价。现在高端项目已普及"点云扫描逆向建模"技术:用激光雷达扫描竣工钢结构,生成带0.1毫米精度的数字模型,再通过数控裁床反向修正膜片尺寸。即便如此,在东莞篮球馆的异形屋面施工中,仍需设置12组液压千斤顶微调钢构,才将安装误差压缩至1.8毫米的安全阈值。

水幕下的攻防:多材质接缝处的微观战场

成都生态馆的雨夜验收暴露了接缝防水的脆弱性。雨水顺着彩膜与PTFE天窗的接缝渗入展厅,尽管采用了两道密封胶条,但彩色膜的热膨胀系数(1.4×10⁻⁴/℃)比PTFE高出30%,5℃温差就让接缝宽度变化0.7毫米。工程师最终祭出"立体防线":第一道Ω型铝压板锁定膜材边缘,第二道注入式密封胶填充伸缩缝,第三道导水槽以5‰坡度将渗水引向虹吸管。在台风频发的沿海地带,这类接缝还需经受每小时60毫米暴雨的考验——厦门会展中心项目为此开发了动态密封测试台,用高压水枪模拟不同入射角的暴雨冲击,直至接缝处悬挂的水珠不再持续增大。

修复师的色彩迷局:当完美主义遭遇物理现实

北京科技馆的紫色膜顶维修案例揭示终极困境。更换一块2平方米的破裂膜片后,新旧膜在阴天肉眼难辨差异,但在正午阳光下,新膜因纳米镀层工艺迭代显色偏冷,旧膜则因三年氧化趋近暖紫。维修团队采用"视觉欺骗方案":将修补片切割成星形轮廓,利用人体视觉暂留效应弱化色差;同时对周边10块旧膜进行纳米涂层翻新,使色差梯度控制在ΔE<1.5的工业容忍范围。这种修补如同给蒙娜丽莎补画嘴角,既要尊重时间痕迹,又要维持整体和谐。

结语:在物理与美学的平衡木上

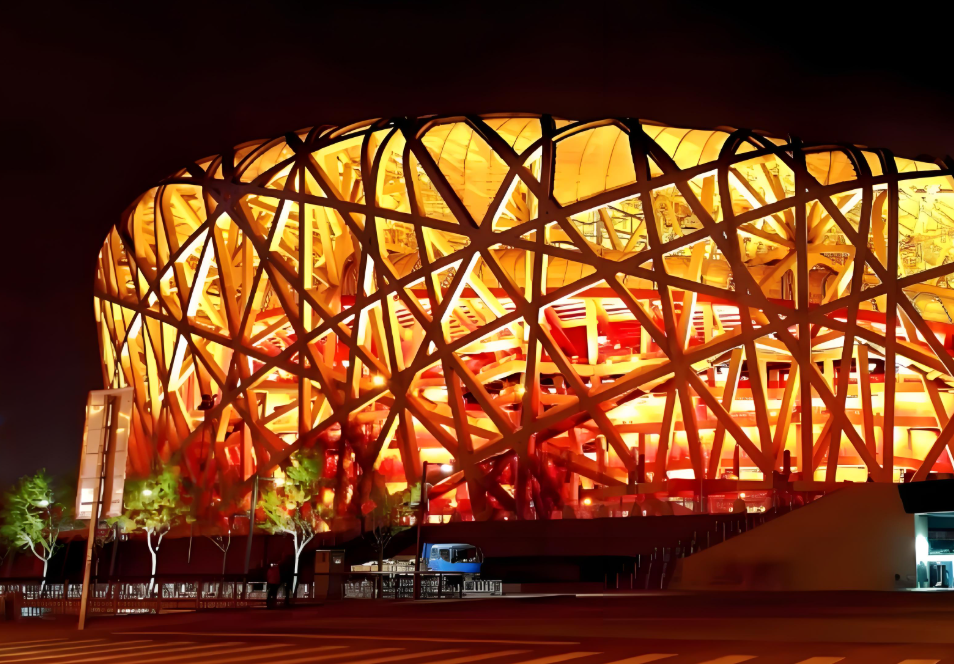

每座ETFE彩色膜建筑的诞生,都是工程师在材料特性、施工精度、环境变量之间寻求动态平衡的过程。当深圳欢乐港湾的彩虹穹顶在晨曦中点亮时,那些被隐藏在膜片接缝里的数据模型、温度传感器与应力监测线仍在持续工作——它们既是技术妥协的见证者,也是人类在材料边界上拓展艺术表达的里程碑。真正的建筑诗篇,往往书写于毫米与纳米交织的微观世界。以下是改写后的叙述风格版本,采用工程技术语言结合行业场景描述:

© Copyright 2023 恒中天远 版权所有

备案号:粤ICP备20071873号